打率に関する考察

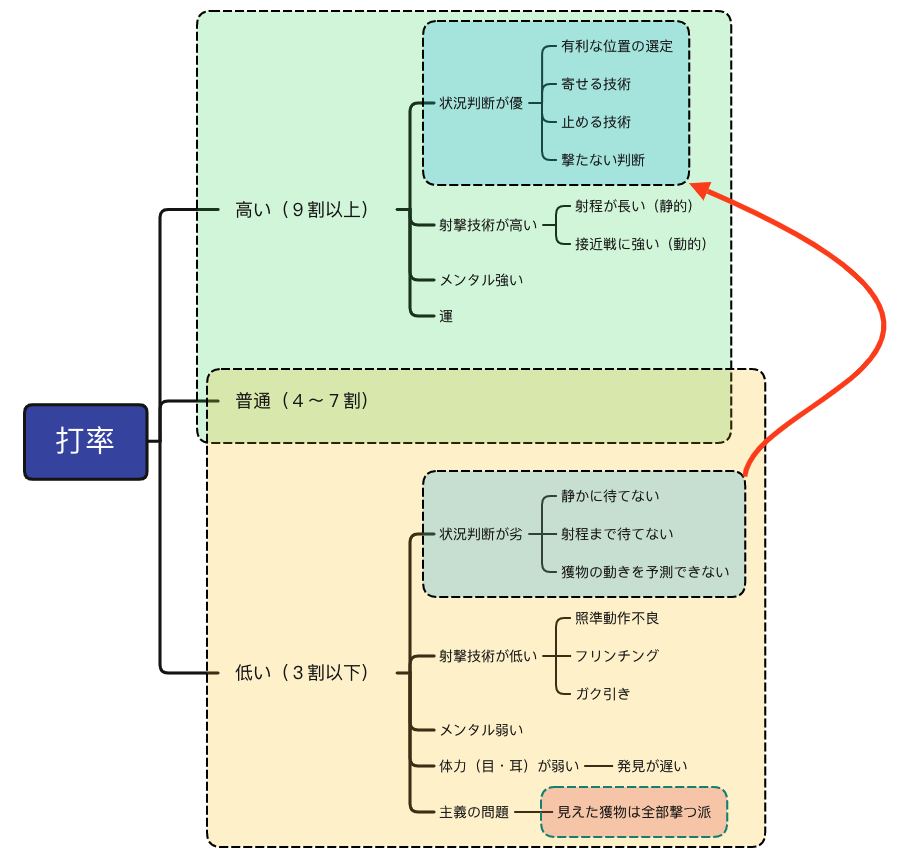

グループ猟をおこなっているとタツによって打率の差に大きな違いがあることがわかる。初心者でも高打率のハンターがいる一方、ベテランでも低打率のハンターはたくさんいる。観察していると面白い発見があった。一般論として、例えば射撃(トラップ、スキート)などの点数化され目に見えやすい競技は練習を積めばつむほど上達していく(個人差はある)。ただし、大物猟のタツという観点ではそうではないことが多々ある。極論を言ってしまうと初めから外さないハンターがいる一方でいつまで経っても当たらないハンターがいるということだ。この原因を考察してみた図が次のとおり。

猟場を関東などの里山と仮定するとはっきり言って射撃の技術は最低限で良い。理由は30m以内で撃つことが大半だからである。この程度の距離であればガク引きなんて誤差の範囲内だ。フリンチングはもってのほかであるが。。。待っていれば近くまで来る獲物を発見したからといって撃ち始めてしまうもはもったいない。自ら射獲難度を上げているようなものだ。等の本人は気付いてないが。そして、初矢を外して速度の増した獲物はさらに難しくなるという悪循環。新人・ベテランを問わず低打率ハンターのほとんどはこのようなかたちであることが多い。この悪癖はいくらタツの経験を積んでも改善されることは少ない。そして当たらない理由を考え、銃に光学機器をのせてみたりスキートの練習に熱を入れ出すというのが多いパターン。これはこれで悪いことではないが、もっと手っ取り早く打率を上げる方法がある。

低い打率を普通の打率にもっていく練習法

- 静的射撃の練習

基礎的射撃技術は最低限必要なため、まずは50mの静的射撃を練習することが重要である。具体的にはレスト(依託)で拳大にグルーピングできるまで練習する。これが可能になったらあとは、立ち撃ちと膝撃ちを満足するまで練習する。ある程度練習していると体位毎の自身の射程距離がわかると思う。この射程がわかるというのが重要。要は射撃までに時間制限のない射場と違ってフィールドでは制限時間が発生するため、必然的に射程距離は縮むということだ。これを知っておかなければ山で無駄弾を撃つハメになる。 - 擬似鹿笛猟の体験

鹿笛猟のやりかたはこちらの記事を参照。擬似鹿笛猟で重要なことは銃を持たず手ぶらで行うということだ。ちなみに10月中が鹿笛猟のシーズンとなるため、猟期が始まっていない地域でも可能。鹿笛猟ではオスジカの様子をじっくり観察することできる。運が良ければ至近距離で20〜30分にらめっこできるかもしれない。巻狩りとは状況が違うという意見があると思うが、ここが逆転の発想だ。普段の猟では経験できないほど長い時間シカの観察をすることによる発見は多い。また、長時間シカを観察することでメンタル面の強化も狙いのひとつだ。

まとめ

高打率を狙うのは難しいにしても低打率から普通の打率を目指すのは比較的簡単である。なぜなら低打率ハンターの多くは自身の射程距離を把握していないことが多いからだ。これに気づくことができれば獲物が射程距離内まで来るのを動かずに待っているだけでよい。また、擬似鹿笛猟では鹿の動きから学ぶことは多い。例えば、人間(音源)を認知する距離感やどの程度の人の動きに反応するかなどである。また、寝屋から目的地までどのようなルートを通るのか、地形によって歩調を止める場所など習性を知ることができる。これらのことを理解しておけば、比較的簡単に射獲は可能である。

コメント